Diretora-executiva do Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros (Enajun), Ferrito considera o grupo um divisor de águas na sua trajetória, assim como o mestrado na UFRJ, onde também cursou a graduação.

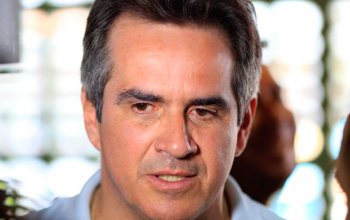

O Perfil Sociodemográfico dos Magistrados, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, mostrava que 38% dos juízes brasileiros eram mulheres e 18% eram negros (16,5% se declaravam pardos e só 1,6%, pretos). Eles tinham, em média, 47 anos. Mulher e negra, Bárbara Ferrito, hoje com 37, tornou-se juíza do trabalho aos 31. “Sabe quando você sente que achou o seu lugar?”, resumiu.

Mas foi também na magistratura que ela começou a perceber vozes dissonantes dizendo-lhe o contrário.

“Você está em outro mundo. Você é a exceção, você causa estranhamento, isso é muito desconfortável, e é um desconforto ao qual eu não estava acostumada. Me reconhecer negra, ver que eu sou vista de maneira diferente, veio com a toga.”

No convívio com colegas negros, encontrou acolhimento e passou a entender a si mesma.

Diretora-executiva do Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros (Enajun), Ferrito considera o grupo um divisor de águas na sua trajetória, assim como o mestrado na UFRJ, onde também cursou a graduação. Sua dissertação debateria o assédio moral – até Ferrito se dar conta de que todos os seus exemplos tratavam de mulheres. Resolveu falar da desigualdade de gênero no mercado de trabalho a partir do conceito de pobreza de tempo: a sociedade, incluindo o Direito do Trabalho, determina papéis e tarefas que demandam tempo a certos grupos; por isso, a liberdade do que fazer com o tempo não é igual para todos. No caso das mulheres, a sobrecarga de tarefas domésticas tira delas a disponibilidade para um mercado de trabalho que cada vez mais demanda tempo do trabalhador. O estudo gerou o livro Direito e desigualdade: uma análise da discriminação das mulheres no mercado de trabalho a partir dos usos dos tempos, lançado neste ano.

Em depoimento a Hellen Guimarães

Fui criada no Méier, passando os fins de semana em Inhaúma, ambos na Zona Norte do Rio. Minha história é bem suburbana. Tenho quatro irmãos: três por parte de pai, que não moravam comigo, mas a gente se dá super bem, e uma irmã que cresceu comigo. É uma família grande. Morávamos eu, minha mãe e minha irmã, pois meu pai faleceu quando eu tinha sete anos. Ele era técnico desenhista, e minha mãe é professora.

Estudei no Colégio Pedro II. No 4º ano, num laboratório de ciências, a professora fez um júri simulado sobre automedicação. Quando a aula terminou, perguntei: “quem é que trabalha com isso?” Ela retrucou: “o que, com medicamento?” Respondi: “não, defendendo pontos de vista, lutando pelos fracos e oprimidos” etc. Ela disse que eram o advogado e o promotor. Decidi ser promotora, isso com oito anos de idade. Nunca mudei de ideia.

Matéria completa aqui